早春の丹波篠山を歩く 【舞鶴山遊会】

各地からソメイヨシノの開花が聞かれ、春の訪れを感じるようになった3月下旬、今年で5回目を迎えた街歩きを兵庫県篠山市の篠山城を中心とする市街地で行いました。午前中はボランティアガイドさんから、城や武家屋敷群などを中心に当時の大名、武家の歴史やその変遷を聞き、午後からは神社や商家群などを訪ねて、商人や町衆の息吹や生活文化を感じることができました。

17名が参加した今回の企画、3月29日に実施しました。この時期としてはやや肌寒い一日で、桜の開花ももう少しという感じでしたが多くの人が訪れ、露店も立ち並び、本格的な春がもう直ぐという華やいだ雰囲気を醸していました。

ちなみにこの篠山城址近辺には約1000本の桜が植えられ、「日本の桜100選」に選定されいるそうです。

篠山城、大書院

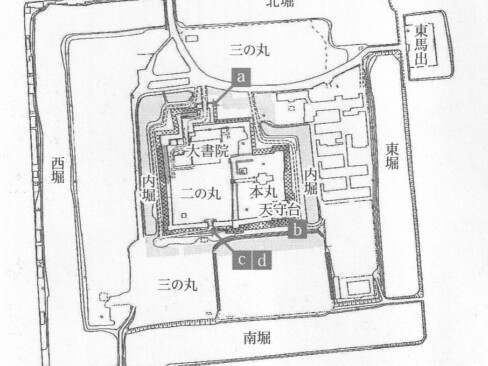

篠山城は1609年に徳川家康が西日本の諸大名に夫役を命じた天下普請の城で、大阪城を包囲することが主目的であったと言われています。その後江戸時代の約260年に渡って徳川譜代の有力大名によって引き継がれ、篠山藩の政治、経済、文化の拠点の役割を果たしてきました。

現在、石垣や堀などは当時の原形をほぼ残していることから、国の史跡に指定され、又日本の100名城にも選ばれています。

大書院は篠山城の築城とほぼ同時期に建てられた木造住宅建築物で、藩の公式行事などに使われていたところです。部屋割りや外観が京都二条城二の丸御殿の様式によく似ていると言われており、規模も非常に大きく、一大名の書院としては破格の格式を持っていたとされています。現在の建物は昭和19年に火災で焼失後、平成12年に復元再建されました。

安間家史料館、青山歴史村、歴史美術館、春日神社

篠山城址をあとにして、お濠の西側に続く武家屋敷群を訪ねました。当時の武家の生活様式などを残している安間家。北側にある篠山藩最後の藩主、青山家の明治時代の別邸などを利用して藩政にかかわる史料などを展示している青山歴史村。そして旧地方裁判所の建物の再利用し、古美術や工芸品を展示している歴史美術館などを訪問しました。

いずれも歴史の流れを偲ばせるもので、篠山の地の伝統や文化を体感することができました。

また春日神社は奈良の春日大社から分霊された篠山城下町を代表する社です。境内には能楽殿があり春には春日能が演じられ、秋の祭礼では山鉾巡行も行われるなど、歴史と雅を感じさせる神社です。

王地山稲荷神社、河原町妻入商家群

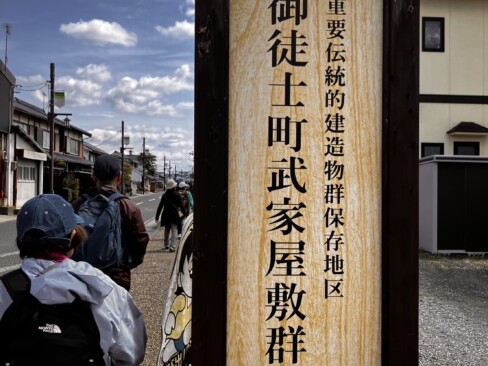

午後からは篠山城の東に位置し、篠山の町並を一望できる王地山方面を訪ねました。無数の赤い鳥居が印象的な稲荷神社、別名「まけきらい稲荷」にお参りし、隣接する王地山公園を経て河原町妻入商家群に入りました。ここは木造の古民家や白壁、荒格子の家屋が立ち並び、江戸時代から続く城下町の面影を今に伝えています。この長さ約600mの旧街道は国の重要伝統的建造物保存地区に指定され、陶器や工芸品、特産の黒豆や栗などを扱うお店などが静かに佇んでいました。まるでその空間だけが時空を超え、別世界に来たような感覚になりました。

その後はフリータイムとして買い物を楽しんだり、お気に入りのカフェで寛ぐなど、思い思い、春の篠山を満喫することができました。

京阪神からアクセスの良い篠山は往時より交通の要衝として栄えてきました。例えば、篠山城の大書院に見られる武家文化や春日神社の祭礼での町人、商人の生活や風習などに京文化の影響を色濃く受けていることを感じました。

一方で豊かな自然から生み出される農産物や陶芸美術品、木綿などの工芸品を生み出す独自性があり、それらが一体となって篠山の文化を作り上げているのだろうというと印象を持ちました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません