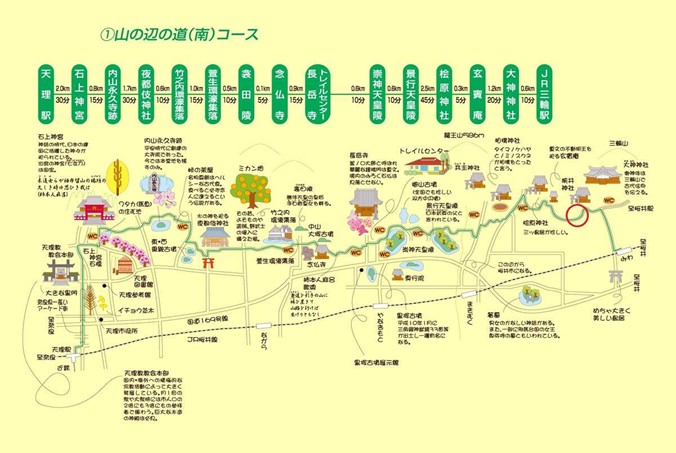

秋企画 奈良、山の辺の道ウォークと龍王山登山 【舞鶴山遊会】

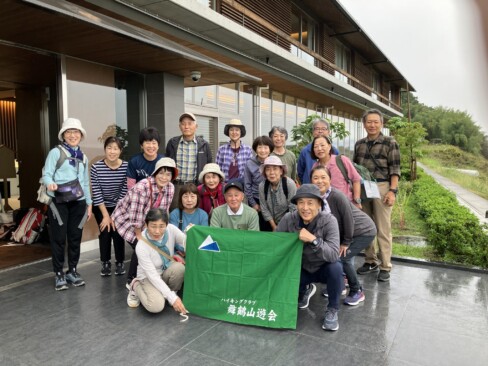

ようやく秋の気配が漂い始めた10月18日~19日、18名が参加して、奈良の山の辺の道ウォークと奈良盆地の最高峰、龍王山登山という秋企画を行いました。

山の辺の道は奈良盆地の東側の山裾を縫うように続く日本最古の道と言われ、道沿いには多くの古社や古墳が点在し、日本の原風景を見るかのような一帯でした。

10月18日 山の辺の道 南コースのウォーキングと龍王山登山

初日は山の辺の道のメインコースと言われる天理から桜井へと向かう南コースを歩きました。石上神宮を起点として大神神社までの約12㎞の道のり。これら日本最古級の荘厳な社とその摂社である数々の神社、そして寺院や巨大な古墳群も多く、いにしえからの信仰の道だったのだろうと感じました。

そして道沿いに育てられた柿やみかんなどの果物が秋の日差しの中にたわわに実り、静かで落ち着いた山里の風景を醸し出していました。

神社、寺院、古墳、歌碑など

◆ 石上神宮(いそのかみじんぐう)

天理市にある日本屈指の古社で、南北それぞれの山の辺の道の起点になっています。境内は深い森におおわれて清浄で荘厳な佇まいを見せ、平安時代末期に建築された入母屋造り、檜皮葺きの拝殿は国宝に指定されています。

◆ 長岳寺(ちょうがくじ)・長岳寺トレイルセンター

* 南コースのほぼ中間に位置する寺院で、平安時代に弘法大師が創建。本尊の阿弥陀三尊やわが国最古の鐘楼門などの文化財を有し、また関西花の寺の一つで、訪れた時には酔芙蓉の花が見頃を向かえていました。

* 長岳寺に隣接した観光複合施設で、売店、レストラン、デッキなども完備し、龍王山の登山口にもなっています。

◆ 大神神社(おおみわじんじゃ)と摂社

古来「神の山」と崇められてきた三輪山を御神体とする日本最古の神社で、三輪明神の名でも知られています。山の辺の道を歩くと、この大神神社に着く手前に檜原神社(ひばらじんじゃ)や狭井神社(さいじんじゃ)などの摂社があり、それぞれ古色にあふれ、趣のある佇まいを感じました。

◆ 古墳群と歌碑の数々 ”倭は国のまほろば たたなづく青垣 山籠れる 倭しうるわし” (倭健命の和歌)

大和政権の礎を作り上げ、さらにその勢力を広げたとされる崇神天皇や景行天皇の巨大な前方後円墳をはじめ近辺には大小様々な古墳群が存在して、今に至る悠久の歴史を感じる地域でもあります。

柿本人麻呂や額田王などの万葉歌人の歌碑が60数基点在して、道の情感を高め、それらを探しながら歩くのも一つの楽しみだろうと思います。

山里に満ちる風景

鈴なりの柿やみかん、可憐に咲くコスモスの花など、人の営みと共にあるこの道には山里の静かな時間が流れていました。

中世に外敵の侵入を防ぐため周囲に濠を巡らせた環濠集落も現存。野菜、果物などの販売所や落ち着いた佇まいのカフェも風景に寄り添うように点在していました。

龍王山登山(586m)

18名中、5名が参加の龍王山登山。12時に登山口を出発して、約3時間で山頂までを周回してくるというハードな行程でしたが、山頂からは大和三山をはじめとする奈良盆地の絶景を一望することができました。

そして、最終目的地の大神神社では予定通りの時間で他のウォーキンググループと合流することができたタフなメンバー達でした。

10月19日 山の辺の道 北コースのウォーキング

二日目は天理、石上神宮から奈良市内に向かって伸びる北コースを歩きました。南コースに比べて知名度が低く、スポットになるところも限られることから、訪れる人も少ないコースです。それでも数多くの古墳群を垣間見、竹林の繁る道を抜けたりと静かなウォーキングを楽しむことができ、午前中、約2時間30分で弘仁寺までの行程を進みました。

山の辺の道全体を通して、あまり俗化されず、穏やかなウォーキングを楽しむことができました。これは貴重な歴史的、文化的な遺産が数多く残る道であり、人々の生活に根ざした道でもあるからだろうと思います。

これからも永く、この日本の原風景が失われることが無いように願いたいものです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません